○小坂町公用文に関する規程

昭和46年12月1日

訓令第1号

第1節 方針

第1条 本町公用文の文体、用字、用語、形式、配字などについては、特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 公用文は、やさしく、平易なことばを用い、誤解されやすいことばはさける。

第3条 つとめて簡潔な言い回しを用い、無理のない言い回しを用いる。

第2節 文体

第4条 公用文の文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、往復文書(通知、届、申請、回答、報告など)の類は、なるべく「ます」体を用いる。また、「ます」体を用いた文中でも、箇条書にする部分には、「である」体を用いてもよい。

第5条 統一ある文章を心がけ、用語にむらがないように努める。

第6条 従来の文語文の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現をとり、日常一般に使われているやさしいことばを用いる。

第7条 文章の標題も平易簡潔にする。

第8条 内容に応じ、なるべく箇条書の方法をとり入れ、一読して理解しやすい文章とする。

第9条 文章の一段落では、行を改める。ただし、「ただし」ではじまるものは、行を改めない。

第10条 文章を書きおこすとき及び文章の一段落では、はじめの1字分を空白とする。

第3節 用字

第11条 文字は、漢字とひらがなを交えて用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語は、かたかなを用いる。

第12条 漢字、かなづかい、送りがなは、次の範囲による。ただし、すでにある固有名詞、専門用語の漢字は、これによらないことができる。

(1) 当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)

(2) 当用漢字音訓表(昭和23年内閣告示第2号)

(3) 当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第1号)

(4) 現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)

(5) 送りがなのつけ方(昭和34年内閣告示第1号)

第13条 数字はアラビヤ数字を用い、漢数字はつとめて使わないようにする。ただし、数の感じを失なつた熟語、固有名詞、概数を示す場合は漢数字を用いる。

(例) 一般、一部分、四国数十日、四五日、一つ二つ |

2 数字は、3進法によつて、「,」を用いて表わすことを原則とするが、「けた」が大きい数字のときは、その単位として、「万」「億」「兆」を用いてもよい。この場合、「千」「百」など小さい数は、漢数字を用いないものとする。ただし、「単位千円」というような使い方はしてもよい。

第14条 くりかえし符号の「々」は、同じ漢字が重なる場合に用いる。ただし、2語連合で同じ漢字が重なる場合には用いない。また、くりかえし符号の「ゝ」は用いない。

(例) 個々 種々 戦々恐々 会議議長 民主主議 |

第4節 漢字

第15条 当用漢字表で書き表わせない漢字は、次の各号に定める標準によつて、言いかえ、書きかえをする。

(1) 同じ音の意味の似た字に書きかえる。

(例) 車輌―車両、碇泊―停泊、編輯―編集 |

(2) 同じ意味の使いなれたことばに書きかえる。

(例)改悛―改心、稟請―申請、開披―開封 |

(3) 新しいことばをくふうして使う。

(例)罹災救助―災害救助 |

(4) やさしいことばで言いかえる。

(例) 抹消する―消す 破毀する―破る |

(5) 他によい言いかえがなく、又は言いかえをして意味が変わるものは、かな書きとする。

(例) 灌漑―かんがい 蔬菜―そ菜 右舷―右げん |

2 訓読みの場合に、当用漢字音訓表によつて読み方の制限されている字で、言いかえのできないものは、かな書きとする。

(例) 予め―あらかじめ 速やか―すみやか 宛名―あて名 遡る―さかのぼる |

3 当用漢字表で書き表わせるものでも、かたくるしいことばは使わないで、日常一般に使われていることばを使う。

(例) 措置―処置 懇請する―お願いする 貸与―貸出し 充当する―充てる 善処する―適当な処置をする |

4 代名詞、副詞、連体詞、感動詞、助動詞、助詞は、当用漢字表によつて書けるものでも、原則としてかな書きとする。

5 人名、地名は、さしつかえない限り、当用漢字簡易字体を用いてもよい、また、場合によつては、かな書きにしてもよい。

6 漢字の読み方を明らかにする必要のあるときは、ふりがなをつけることができる。

第5節 かな

第16条 かな書きとするものは、次の各号による。

(1) 動植物の名は、原則としてかなで書く。ただし、当用漢字表で認められているもので、平易なものは漢字を用いてもよい。

(例) ねずみ らくだ あずき 犬馬 牛桜 松梅 |

(2) 代名詞その他指示に用いる語は、かなで書く。

(例) わたくし きみ どこ |

(3) 副詞、連体詞、接続詞は、なるべくかなで書く。

(例) あまり かなり ここに よほど わざと おのおの いわゆる あるいは それゆえ ところが |

(4) 助動詞、助詞及びこれに準ずるものは、かなで書く。

(例) たい れる よう ない らしい おる できる てあげる ていく てくる くらい など ほど とも ため ゆえ こと とき ところ ごとに よつて |

(5) 接頭語、接尾語は、なるべくかなで書く。

(例) ………とも ……たち ……ぶる ……ふり |

(6) あて字は、かなで書く。

(例) 浴衣―ゆかた 七夕―たなばた |

第6節 符号

第17条 くぎり符号としては、「。」「、」「・」「( )」「「 」」「〔 〕」「{ }」などを用いる。

2 くぎり符号は、文章を読みやすくし、誤読を防ぎ、考えをまとめ、構想をまとめ、表現的効果をあげるために用いる。

第18条 「。」の用い方は、次の各号による。

(1) 一つの文を完全に言い切つたところに必ず用いる。また、「かつこ」の中でも、文の言い切りには、必ず用いる。

(例) 地方自治法(以下「法」という。)第○条の規定により………………………………。 |

(2) 箇条書をし、「…すること。」及び「…のとき。」で言い切つた場合に用いる。

(3) 次のような場合には用いない。

ア 文書及び法令の題名その他簡単な語句を掲げる場合。

イ 事物の名称だけを列記する場合

(例)……………次の書類を提出しなければならない。 1 事業計画書 2 収支計算書 3 総会の議事録謄本 |

ウ 言い切つたものを「 」を用いずに、「と」で受ける場合

(例)……………しなければならないと定めたのは…………。 |

エ 疑問の内容をあげる場合

(例)いかなる形式を採用するかを決定する。 |

2 「、」の用い方は、次の各号による。

(1) 一つの文の中で、ことばの切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎてかえつて全体の関係が不明にならないようにする。

(2) 「、」を用いるのは、次のような場合である。

ア 文の主題となる「は」「も」などのあとに用いる。ただし、簡単なものにはつけなくてもよい。

(例) この条例は、公布の日から………………………。 卸商は小売商に、小売商は消費者に………………。 |

イ 対等に並ぶ同じ種類の語句の間に用いる。ただし、並ぶ語句が二つ又は三つ以上の場合には、最後の二つの語句の間は、「及び」「又は」を用いる。

(例) 住所 氏名 生年月日など…………………。 委員は、政治、教育、文化及び経済の学識を…………。 |

ウ 二つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」とか「又は」のような接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前に用いる。

(例) 許可を取り消し、停止し、又は変更する……………。 |

エ 文のはじめにおく接続詞及び副詞のあとに用いる。

(例) また なお しかも それで したがつて もしところで ついては しかし けれども ところがすなわち そもそも |

オ 文中に限度を加え、条件をあげるような語句がはいる場合には、そのあとに用いる。

(例)……を除くほか この要領の定めるところによる。 |

カ 句と句を接続する「かつ」の前後に用いる。

(例) 通知し、かつ、公表する。 |

キ 読み誤るおそれのある場合に用いる。

(例) よく晴れた夜、空をあおぐ。 |

ク 「、」を用いないと読みにくいものは、適当な箇所に用い読みやすくする。

(例)かな、若しくは漢字。 さけや、ますのような魚。 塩水で煮熱し、伸展機にかけて、のばしたもの。 |

(3) 次のような場合には、「、」を用いない。

ア 直接にあとの語句に続く場合、一まとまりと考えられる場合、及び一つづきのものと認められる場合

(例)………がある。………ができる。………てはならない。 …………なければならない。 次の場合に効力を失う。 議会に対し連帯して責任を負う。 |

イ 名詞・代名詞に対して限定して修飾する語句には、原則として用いない。

(例) 日本国の政治の最終の形態は、日本国民の自由に表明する意思により決定される。 |

ウ 条項の順序を示す番号・記号に用いず、その次に1字分を空白とする。

エ 名詞を並列して「その他」でくくる場合は、「その他」の前に用いない。

(例) 子、父、母その他の親族。 |

オ 語と語を接続する「かつ」の前後には用いない。

(例) 民主的かつ能率的な運営。 |

3 「・」の用い方は、次の各号による。

(1) 名詞を列挙するときには、「、」のかわりに、又は「、」とあわせて用いることができる。「・」を用いたときは、「及び」「並び」の接続詞を省くことができる。

(例) 略図には、交差点・バス停・学校・郵便局・公民館その他参考となる建物の位置を記入すること。 |

(2) 外国の固有名詞やローマ字の略語に用いる。

(例) ニユーヨーク・タイムス P・T・A |

4 ( )「 」の用い方は、次の各号による。

(1) ( )は、一つの語句又は文のあとに注記を加えるとき、その注記をはさんで用いる。( )の中で、さらに必要のあるときは、〔 〕を用いる。なお、( )〔 〕は、見出しに用いることができる。また、必要によつては、{ }を用いる。

(例) 鉱業用水(鉱工業経営に必要な一切の用水〔汽かん用水を除く。〕を含む。)……………。 |

(2) 「 」は、引用する語句・文又は特に示す必要のある語句や、定義する場合に、その語句をはさんで用いる。

(例) 他の法令中「知事」とあるのは「町長」と読み………。 |

5 「,」「?」「!」は、必要に応じて用いることができる。なお、「,」は、アラビヤ数字の3位くぎりの符号としても用いる。

6 「~」は、時・所・数量・順序などを継続的に示すときに用いる。

(例) 8時30分~12時 小坂~花輪 3等級~5等級 1億5~6,000万円 |

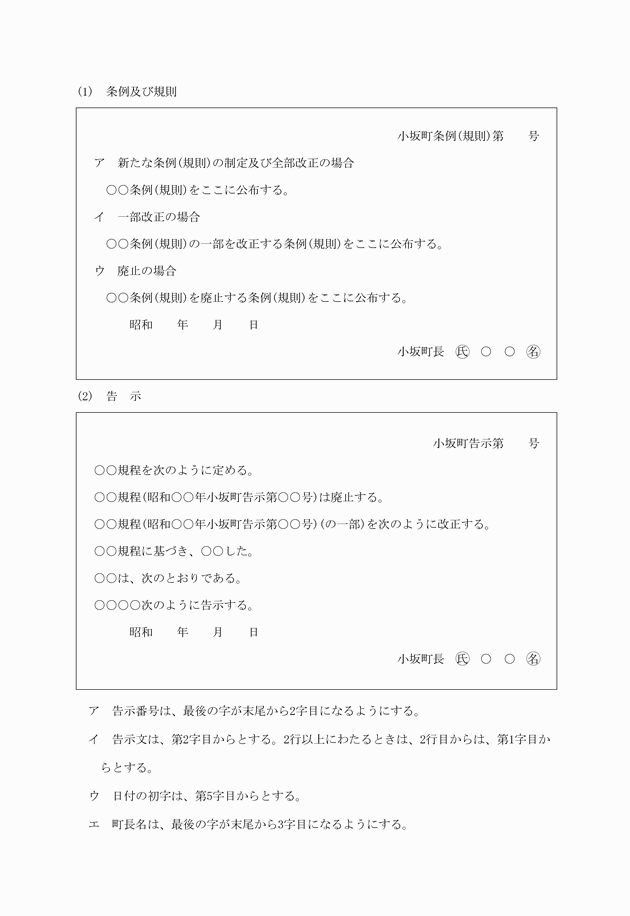

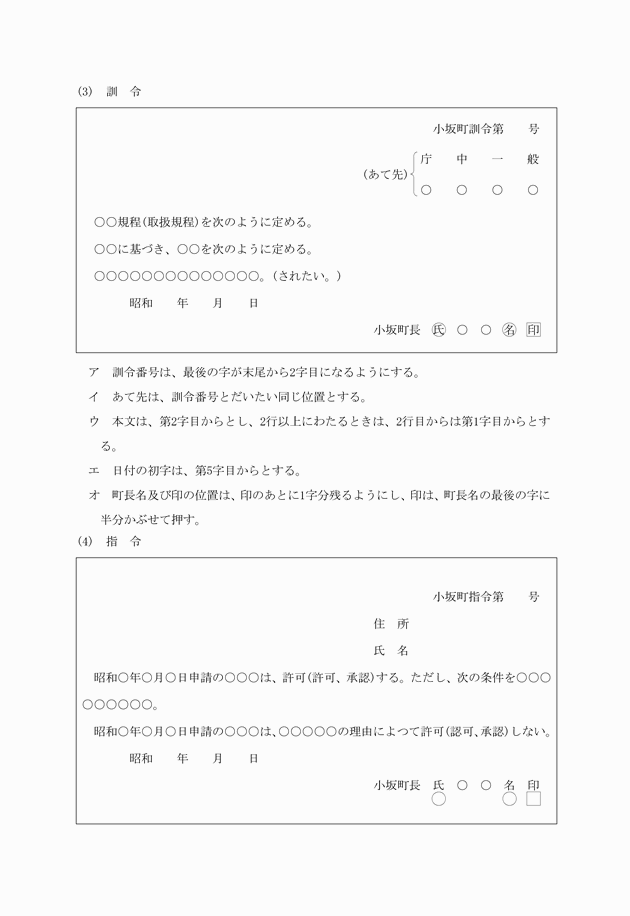

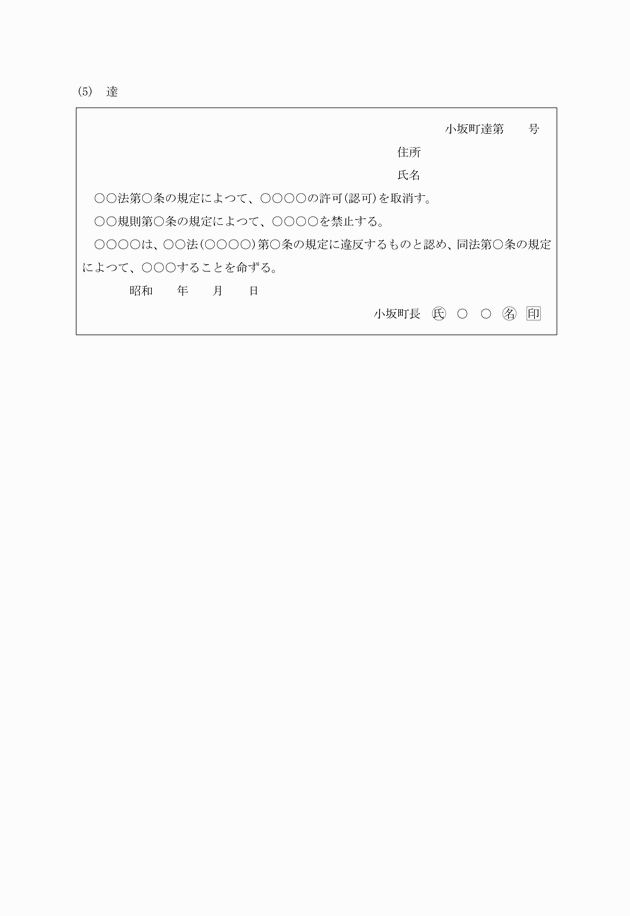

第7節 令達文例

第19条 本町における令達文例は、次のとおりとする。

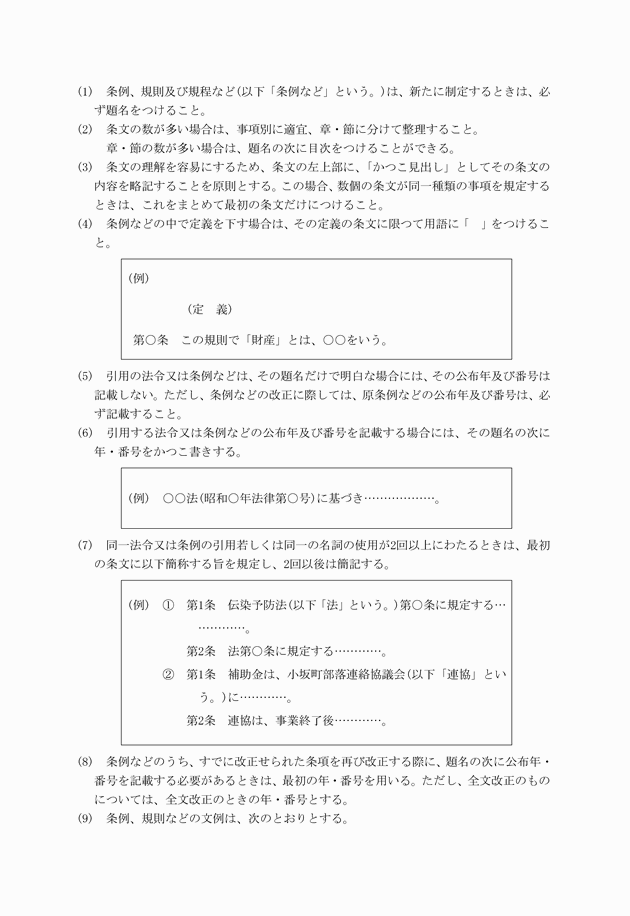

第8節 法文例

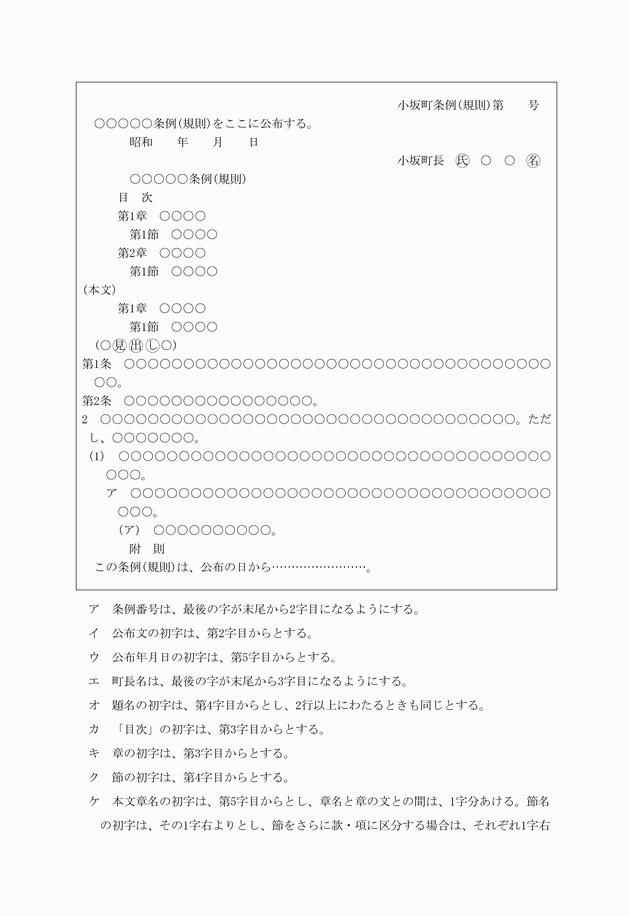

第20条 本町における法文の諸則は、次の各号のとおりとする。

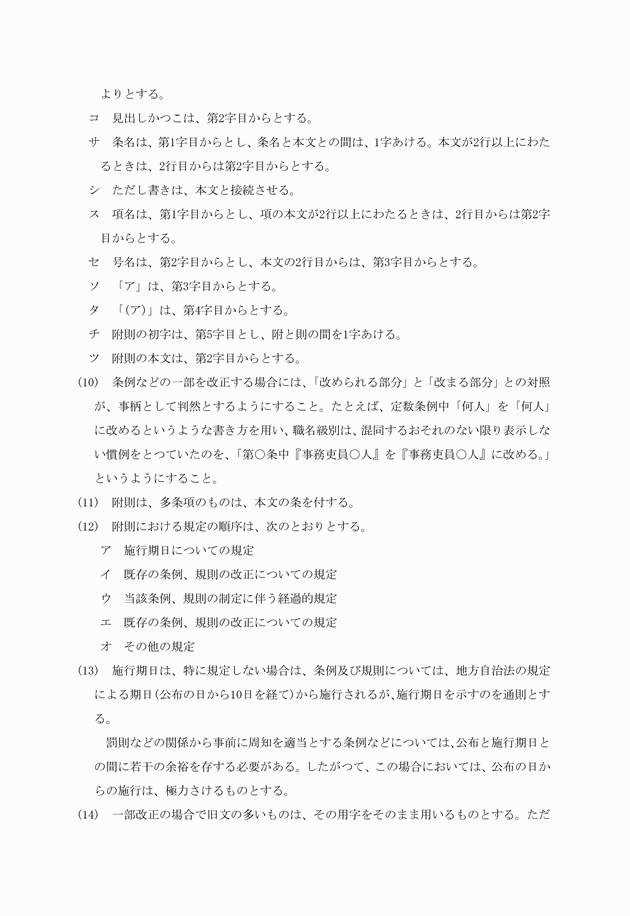

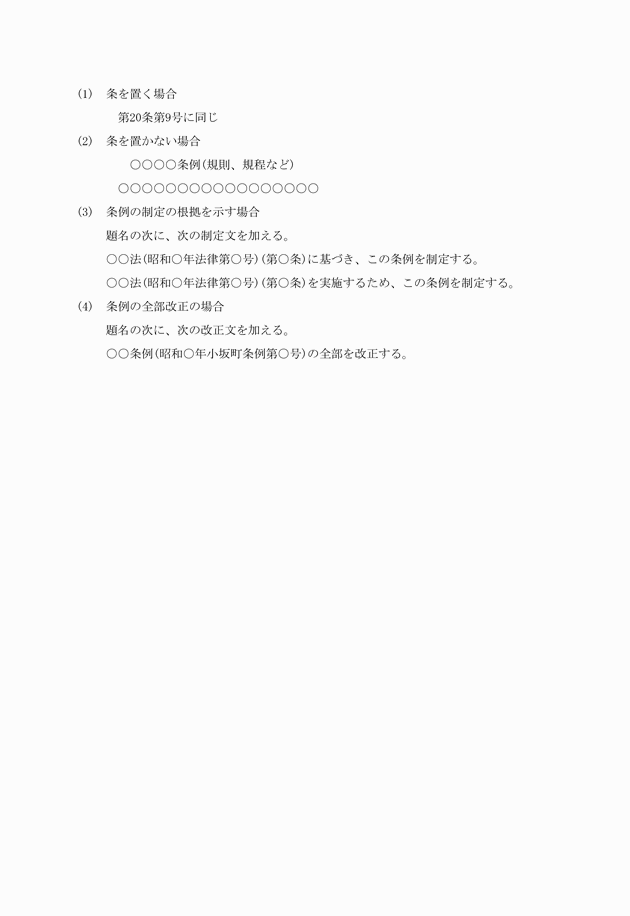

第21条 本町における法文の新たな制定、及び全部改正の場合は、次のとおりとする。

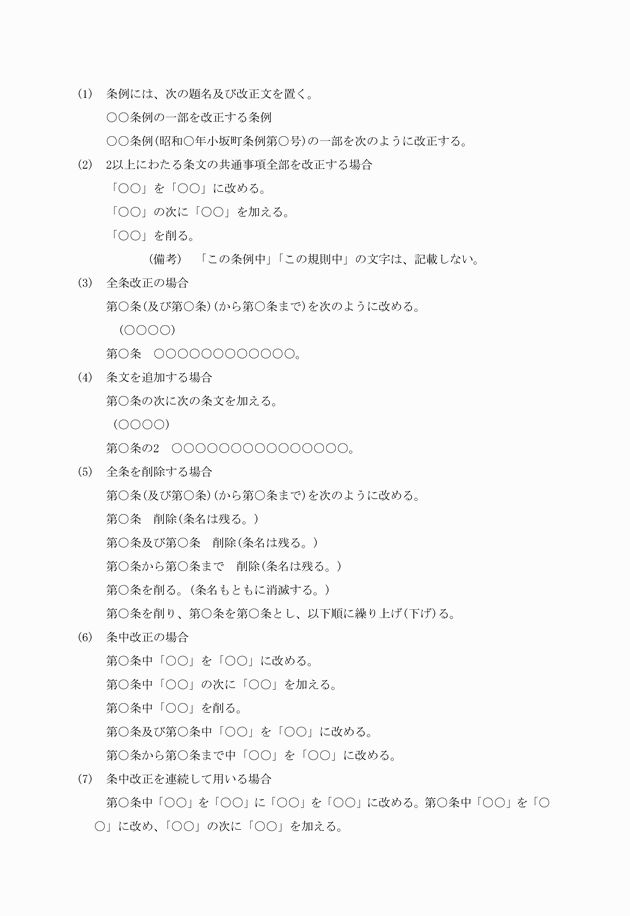

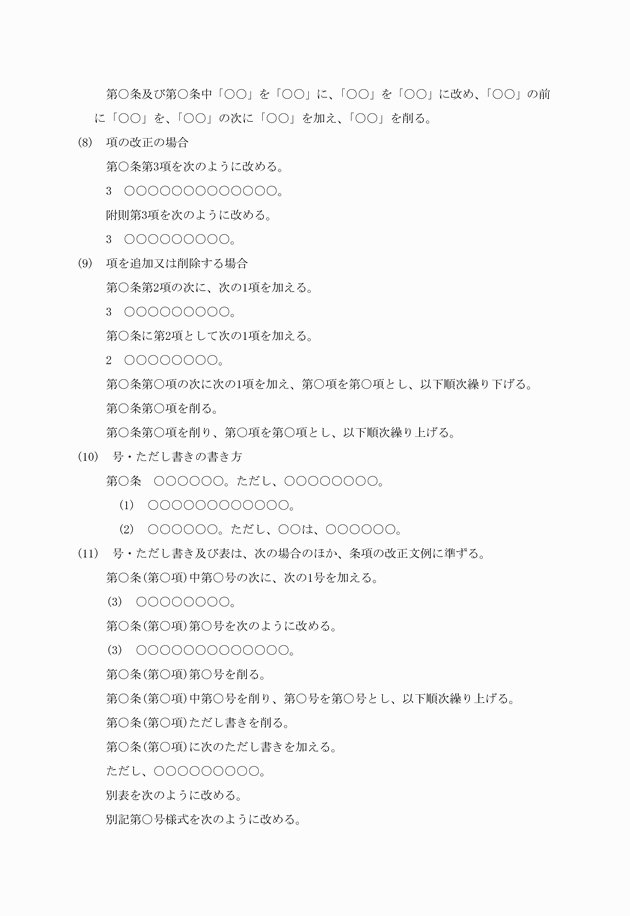

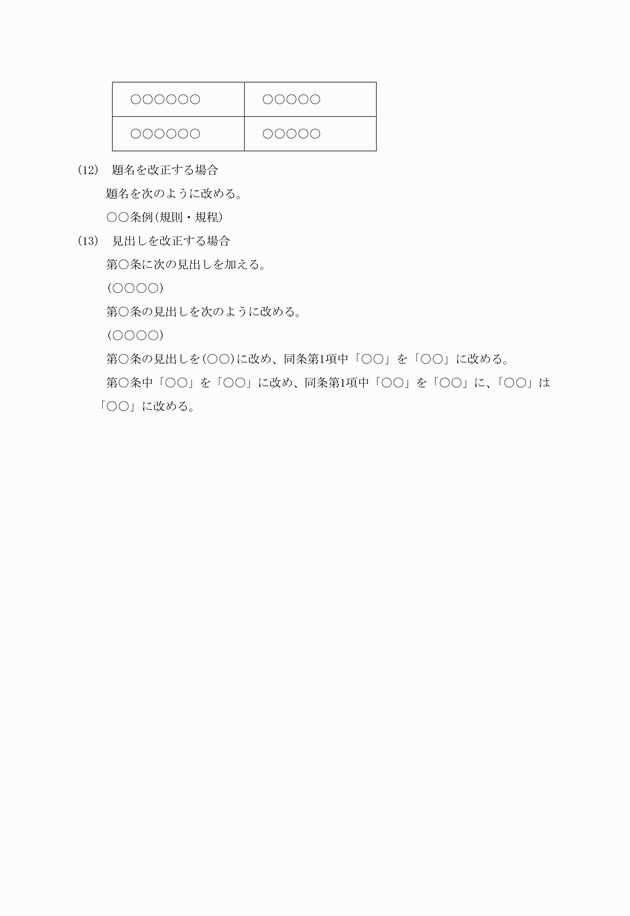

第22条 本町における法文の一部改正の場合は、次の各号のとおりとする。

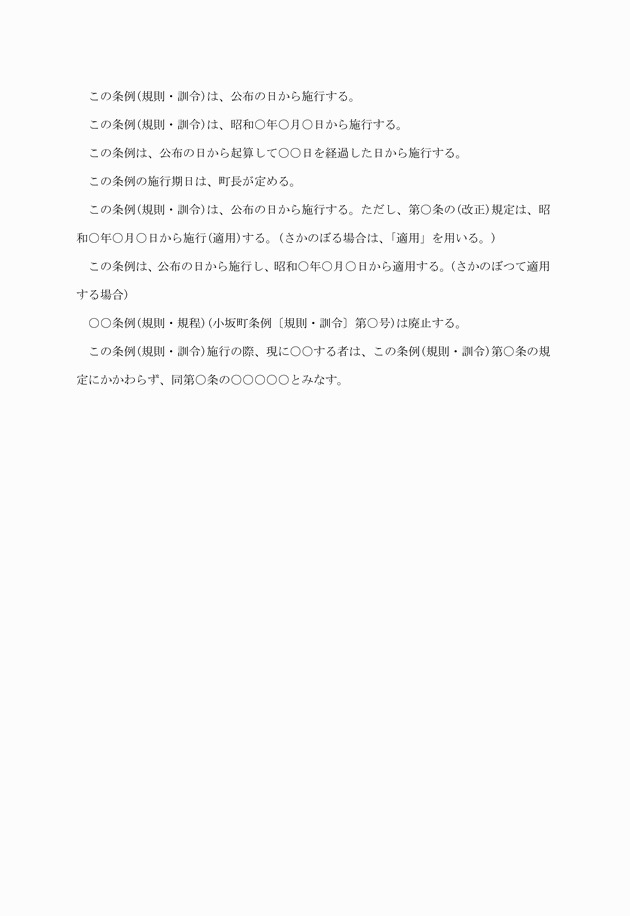

第23条 法文を廃止する場合は、次のとおりとする。

第24条 法文で附則を必要とする場合は、次のとおりとする。

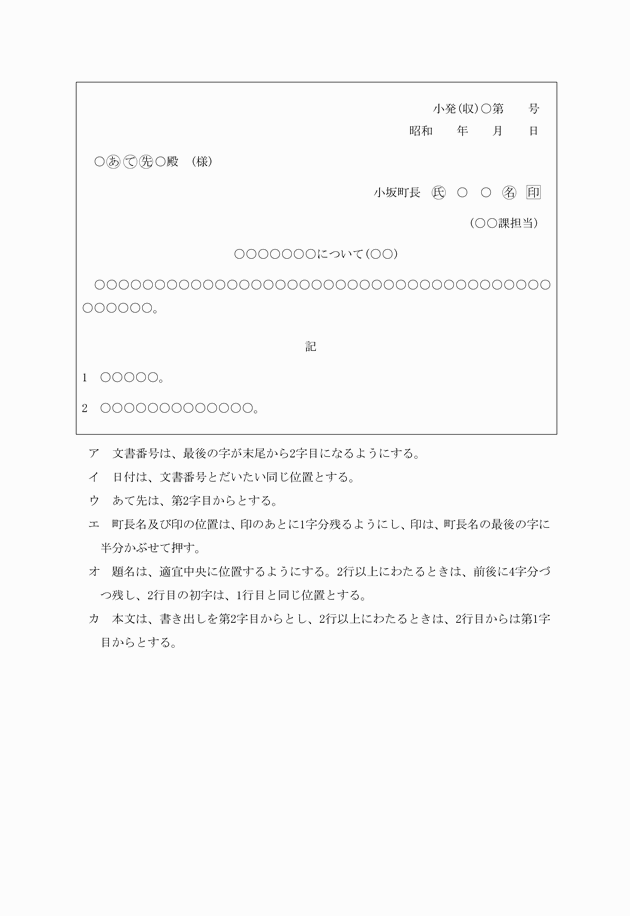

第9節 往復文例

第25条 往復文書は、次のとおりとする。

第10節 用語及び用字例

第26条 用語及び用字例については、別に定めるところによる。

附則

1 この訓令は、昭和46年12月1日から施行する。

2 町長において、左横書きが不適当であると認めたものについては、当分の間縦書きにすることができる。